はじめに:単なる癖を超えて—私たちの手に宿る無意識の力

プレゼンテーションの場面を想像してみてください。一人の話し手は、演台の後ろで微動だにせず、まるで彫像のように話しています。もう一人の話し手は、落ち着きなく手を動かし続け、その動きは話の内容とは無関係に見えます。聴衆はどちらのプレゼンテーションに引き込まれるでしょうか。おそらく、どちらにも完全には集中できないでしょう。

多くの人は、プレゼンテーションにおける身振り手振り、すなわちジェスチャーを、話に添える「おまけ」や、単なる個人の「癖」と捉えがちです。しかし、この認識は、ジェスチャーが持つ本質的な力を見過ごしています。ジェスチャーはスピーチのアクセサリーではありません。それは、人間が思考し、情報を処理し、他者と深くつながるための、根源的な構成要素なのです。

プレゼンテーションのストレス下で「自然に振る舞う」というアドバイスは、しばしば逆効果となります。なぜなら、多くの人にとっての「自然な」状態とは、認知的に大きな負荷がかかったフリーズ(硬直)反応だからです 1。真の熟達は、「自然さ」に任せることではなく、意図的かつ目的意識を持って表現する技術を習得することから生まれます。本記事では、この現象の背後にある深い科学的根拠を探求し、ジェスチャーが話し手の脳と聴衆の心に、いかにして強力な影響を及ぼすのかを解き明かしていきます。

第1章:身体に宿る心:「身体化認知」の科学を解き明かす

ジェスチャーの重要性を理解するための鍵は、「身体化認知(Embodied Cognition)」という科学理論です。これは、私たちの認知プロセス、つまり思考や理解といった精神活動が、身体の状態や感覚、動きと深く結びついているという考え方です 3。心は身体から独立した存在ではなく、身体的な経験を通じて世界を理解しているのです。

大阪公立大学の画期的な実験:手の動きが思考を形作る証拠

この理論を裏付ける強力な証拠の一つが、大阪公立大学の研究グループによって行われた実験です 3。この研究は、ジェスチャーと思考の間の具体的な神経科学的関連性を明らかにしました。

研究チームは、機能的近赤外分光分析法(fNIRS)という技術を用いて、被験者が言葉の意味を処理する際の脳活動を測定しました。実験では、被験者に「手で操作できる物(例:ハンマー)」と「手で操作できない物(例:ビル)」を表す単語を見せ、関連する問いに口頭で答えてもらいました。この際、「手の動きが自由な状態」と「手を拘束され動かせない状態」で、脳活動と応答速度にどのような違いが生じるかを比較したのです。

結果は驚くべきものでした。手を拘束された状態では、「手で操作できる物」の単語を処理する際に、脳の特定の領域(左脳の頭頂間溝と下頭頂小葉)の活動が有意に低下しました。さらに、口頭での応答速度も著しく遅くなったのです 3。これは、私たちが「ハンマー」という言葉を理解するとき、単にその形や機能を抽象的に思い浮かべているのではないことを示唆しています。「ハンマーを振る」という身体的な運動プログラムと、その言葉の意味が、脳内で分かちがたく結びついているのです。

この実験が示すのは、ジェスチャーが単にアイデアを伝達するための手段ではなく、そもそもアイデアを脳内で取り出し、形成するプロセスの一部であるということです。話し手がジェスチャーを抑制することは、自らの思考プロセスに足枷をはめるようなものであり、流暢さを阻害する認知的な摩擦を生み出す自己妨害行為に他なりません。

手を越えて:身体全体が心に与える影響

身体化認知の原理は、手の動きだけに留まりません。身体全体のあり方が、私たちの感情や判断に影響を及ぼしています。

- 姿勢と気分:背筋を伸ばした良い姿勢を保つことは、セロトニンといった脳内伝達物質の分泌を促し、ストレス耐性を高め、気分を改善させることが研究で示されています 5。プレゼンターの堂々とした立ち姿は、聴衆に自信を感じさせるだけでなく、話し手自身の精神状態をも安定させる効果があるのです。

- 感覚入力と判断:有名な研究に、「温かいカップ」効果があります 5。実験参加者に温かい飲み物の入ったカップを持たせた後で、ある人物の印象を評価させると、冷たいカップを持った参加者に比べて、その人物を「温かい性格だ」と評価する傾向が強まりました。これは、物理的な「温かさ」という身体感覚が、社会的な「温かさ」という抽象的な判断に直接影響を与えていることを示しています。

これらの例は、私たちの脳が物理的な感覚と抽象的な思考を明確に区別していないことを物語っています。身体は、思考のための単なる乗り物ではなく、思考そのものを形成する基盤なのです。

第2章:話し手のアドバンテージ:ジェスチャーがいかに思考を鋭くし、発話を円滑にするか

身体化認知の理論は、ジェスチャーが話し手自身の脳に直接的な利益をもたらすことを示唆しています。この章では、ジェスチャーがプレゼンターの思考を整理し、認知的な負担を軽減するメカニズムを掘り下げます。

認知負荷の軽減:ワーキングメモリからの解放

プレゼンテーションは、話す内容、構成、聴衆の反応など、膨大な情報を同時に処理する必要がある、非常に認知負荷の高い活動です。私たちの脳の情報処理能力、特に「ワーキングメモリ」には限りがあります。ジェスチャーは、このワーキングメモリの負担を軽減する強力なツールとして機能します 7。

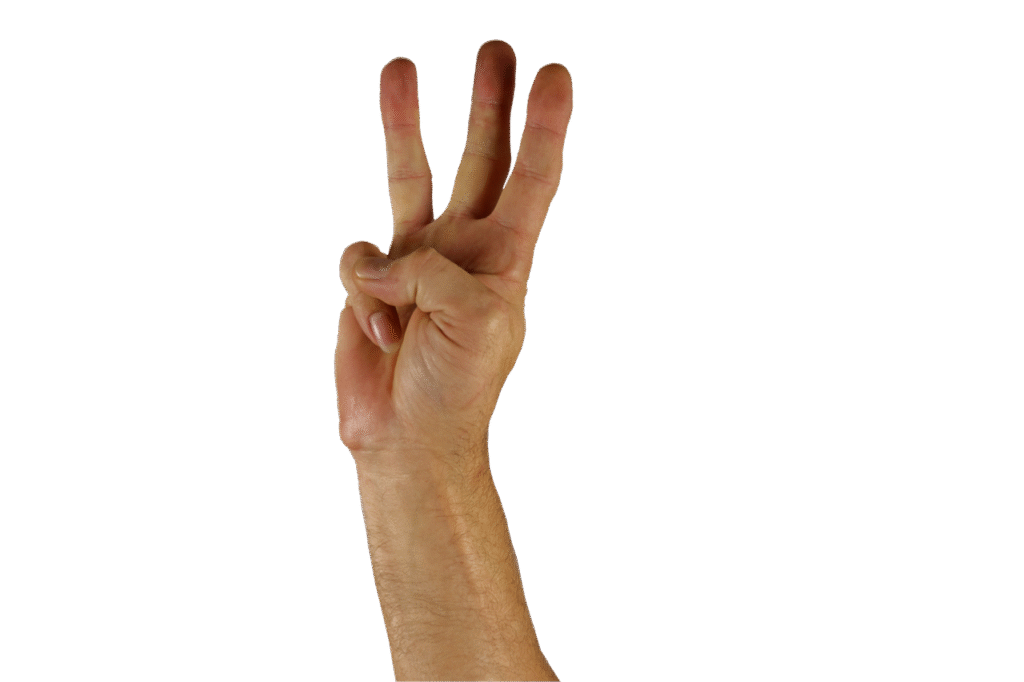

例えば、「本日の議題は3点あります」と述べながら指を3本立てる行為を考えてみましょう。この単純なジェスチャーは、「3つのポイント」という構造的な情報を身体的に固定(アンカー)する役割を果たします。これにより、話し手は「3つ話さなければならない」という情報を常に頭の中で保持する必要がなくなり、その分の精神的リソース(認知資源)を、各ポイントの内容をより豊かに説明することに振り向けることができます。ジェスチャーは、思考の一部を身体に「外部化」することで、脳の負担を軽くしているのです。

スピーチにおける「手書き効果」:空中にアイデアを描く

ジェスチャーが思考を助けるもう一つのメカニズムは、手書きの効用との類似性から理解できます。研究によると、キーボードでタイピングするよりも、手で文字を書く方が、脳の複数の領域が活性化され、学習内容の記憶定着や理解が深まることが知られています 8。これは、文字を形成するという身体的な運動が、思考プロセスと深く結びついているためです。

ジェスチャーは、いわば「空中にアイデアをスケッチする」行為と言えます。話し手は、言葉にする前の漠然とした思考を、ジェスチャーによって三次元空間に描き出します。例えば、「二つの対立する概念」を説明する際に両手を左右に離したり、「それらが最終的に収束する」ことを示すために両手を中央に寄せたりする動きは、聴衆のためだけにあるのではありません。話し手自身が、その動きを通じてアイデアの関係性を物理的に確認し、自らの思考をリアルタイムで整理・具体化しているのです。

このプロセスは、一種のフィードバックループを生み出します。思考 → ジェスチャー → 視覚・身体感覚からのフィードバック → 洗練された思考 → 発話。このループが高速で回転することにより、複雑なアイデアをより流暢に、かつ明確に言語化することが可能になります。人々が難しい言葉を探している時や、複雑な概念を説明しようと苦心している時に、無意識にジェスチャーが多くなるのはこのためです。それは単なる神経質な動きではなく、問題を解決するために展開されている認知的なツールなのです。

第3章:認識を形作る:ジェスチャーが聴衆に与える絶大な影響

ジェスチャーは話し手の思考を助けるだけでなく、聴衆の理解と印象形成に極めて大きな影響を与えます。この章では、視点を聴衆側に移し、ジェスチャーがメッセージの受け取られ方をいかに変えるかを科学的に検証します。

視覚の力:理解と記憶の強化

コミュニケーションにおける有名な法則に、メラビアンの法則があります。これは、メッセージが矛盾している場合、聞き手は言語情報(Verbal)よりも聴覚情報(Vocal)や視覚情報(Visual)を優先するというものです 11。この法則が示唆するのは、3つのV、すなわち「言葉」「声のトーン」「身体言語」が一貫して連携したときに、メッセージが最も強力に伝わるということです。

ジェスチャーは、この視覚情報の中核をなします。話の内容と一致したジェスチャーは、聴衆の頭の中に鮮明な心的イメージを描き出します 11。例えば、「市場規模が飛躍的に拡大しました」という言葉と共に両腕を大きく広げるジェスチャーを見せると、聴衆は「拡大」という抽象的な概念を視覚的に体験し、そのインパクトをより深く理解し、記憶に留めることができます。言葉と動きが一致していない場合、例えば「巨大なチャンス」を小さなジェスチャーで語るような場合、聴衆の脳内には混乱が生じ、メッセージの信頼性が損なわれます 11。

印象形成の科学:ジェスチャーが多いほど「話が上手い」

ジェスチャーが話し手の印象に与える影響は、単なる感覚的なものではなく、学術研究によって定量的に証明されています。

- 磯(大阪大学)の研究:この研究では、話し手のジェスチャーの総数と、聴衆が感じる「話の上手さ」の評価との間に、統計的に有意な正の相関関係があることが発見されました 12。つまり、目的を持ったジェスチャーを多く使う話し手ほど、聴衆から「話が上手い」「有能だ」と評価される傾向が強いことが示されたのです。

- 藤原(1986)の研究:さらに踏み込んだ知見を提供しているのが、この古典的な研究です。大学生を対象に行われた実験の結果、「ゆっくりとしたスピーチ速度」と「ハンドジェスチャーの使用」の組み合わせが、話し手の「知性」と「自信」の評価を最も高めることが明らかになりました 13。

藤原の研究結果は、一見すると直感に反するかもしれませんが、非常に示唆に富んでいます。「速く話すこと」が必ずしも「知的」とは見なされないのです。ゆっくりとした話し方だけでは、ためらいや準備不足と受け取られる可能性があります。しかし、そこに意図的で明確なジェスチャーが加わることで、その「ゆっくりさ」の印象は一変します。それはもはや「ためらい」ではなく、「熟慮」や「落ち着き」の証と解釈されるようになります。

この組み合わせが効果的なのは、ジェスチャーが聴覚的な間隙を視覚的な情報で満たし、聴衆を惹きつけ続けるからです。話し手は自信を持って時間を使い、一つ一つの言葉を丁寧に説明しているという印象を与えます。これにより、聴衆は情報を処理する時間的な余裕を得ながらも、視覚的には飽きることがありません。結果として、冷静で、専門的で、聴衆を慎重に導く権威ある専門家という印象が形成されるのです。

第4章:実践者のためのツールキット:効果的なジェスチャーの科学的分類

これまでの章でジェスチャーの科学的根拠とその効果を明らかにしてきました。本章では、その知見を実践に活かすため、具体的で体系的なフレームワークを提供します。心理学者ポール・エクマンらの研究や、コミュニケーションの専門家による分類を参考に、プレゼンテーションで使えるジェスチャーを機能別に整理します 14。

この分類法の価値は、ジェスチャーの使用を場当たり的な行為から、目的意識を持った戦略的な選択へと昇華させる点にあります。プレゼンターは、「この点を強調したい」「プロセスの流れを示したい」といったコミュニケーション上の目標から逆算して、最も効果的な身体動作を選択できるようになります。

| ジェスチャーの分類 | サブタイプ | 機能 | 具体例 | 意図される心理的効果 |

| イラストレーター(描写的ジェスチャー) | 形態的 | 大きさ、形、物理的属性を描写する | 両手を大きく広げて「大規模」を示す 15。親指と人差し指で「ごくわずかな詳細」を示す 17。 | 抽象的な概念に直接的な視覚的類似物を与え、具体的で理解しやすくします。 |

| 動作的 | 行動、プロセス、変化を実演する | 右肩上がりの手の動きで「売上の増加」を示す 14。切り刻むような動きで「コスト削減」を示す。 | 聴衆の脳のミラーニューロンを活性化させ、行動を精神的にシミュレートさせることで、より深い理解を促します。 | |

| 空間的 | 位置、方向、要素間の関係性を示す | 「選択肢A」と「選択肢B」でステージの左右を指し分ける 18。両手で「二つの部署の架け橋」を表現する。 | 聴衆が情報のメンタルマップを構築するのを助け、構造的な理解と記憶を向上させます。 | |

| エンブレム(象徴的ジェスチャー) | 記号的 | 一般的に理解されている単語やフレーズを伝達する | 親指を立てて「成功」を示す。OKサイン。重要な点を人差し指で指し示す 14。 | 認知的なショートカットとして機能し、明確なメッセージを高いインパクトと効率で伝えます。文化的な配慮が必要です 19。 |

| アフェクト・ディスプレイ(感情的ジェスチャー) | 感情的 | メッセージの感情的なトーンを表現・補強する | 胸に手を当てて誠実さを示す 20。目を見開き眉を上げて驚きを示す 15。拳を握りしめて決意を示す 21。 | 感情的なつながり(ラポール)を構築し、確信を伝えます。話し手の感情とメッセージを一致させ、信頼性を高めます。 |

| レギュレーター(調整的ジェスチャー) | 対話的 | プレゼンテーションの流れやペースを管理する | 質問を投げかける際に聴衆に向けて手のひらを開く。重要な結論の前に手を上げて間を作る。 | 聴衆の注意と期待を管理します。一方的なスピーチ形式であっても、より対話的で会話的な雰囲気を作り出します。 |

このフレームワークは、単なるジェスチャーの模倣リストではありません。それぞれのジェスチャーが持つ「機能」と「心理的効果」を理解することで、プレゼンターは与えられた状況とメッセージに応じて、自ら最適なジェスチャーを創造する能力を身につけることができます。これは、魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えることに等しいです。

第5章:理論から熟達へ:完璧な実践のための諸原則

科学的な分類を理解した上で、次に重要となるのは、そのジェスチャーをいかに効果的に実践するかです。本章では、研究から導き出された実践的なアドバイスを、洗練された実行原則として体系化します。

「プレゼンテーション・ストライクゾーン」を意識する

効果的なジェスチャーが展開されるべき最適な身体空間が存在します。それは一般的に、腰(へそ)から肩(頭)までの高さ、そして両肩の幅程度の範囲です 11。この「ストライクゾーン」から外れたジェスチャー、例えば低すぎる位置での動きは弱々しく見え、高すぎる動きは過剰で落ち着きのない印象を与えます。このゾーン内で動くことで、ジェスチャーは聴衆の視界に自然に入り、メッセージを効果的に補強します。

自信を生むリズム:大きく、ゆっくり、意図的に

効果的なジェスチャーの鍵は、そのリズムにあります。研究が示すのは、大きく、ゆっくりとした、意図的な動きが、自信と落ち着きを伝えるということです 24。対照的に、小さく、速く、せわしない動きは、緊張や不安の表れと見なされ、聴衆の注意を散漫にさせます。特に緊張すると動きが小さくなりがちなので、練習の段階から意識的に肩幅より広く、少し大げさに動かすことが重要です 11。

意図性の原則:「静」と「動」のコントラスト

優れたプレゼンターは、絶えずジェスチャーをしているわけではありません。むしろ、彼らは「静寂」を巧みに使います。基本的な姿勢を「静」の基準点とし、「ここぞ」という重要な瞬間にのみ、計算された「動」としてのジェスチャーを繰り出すのです 15。

このアプローチは、ジェスチャーをスピーチの「句読点」として捉えることで理解できます。文章においてコンマやピリオドが構造を与えるように、意図的なジェスチャーは話し言葉を構造化します。静止している状態は文と文の間のスペースであり、重要な場面でのジェスチャーは、メッセージを際立たせる感嘆符(!)の役割を果たします。人間の脳はパターンの変化に敏感に反応するため、静かな状態からの突然の動きは、自動的に聴衆の注意を引きつけます。したがって、ジェスチャーの効果は、動きそのものだけでなく、その前後にある静寂によって定義されます。

一貫性が鍵:メッセージとの完全な同期

最も重要な原則は、ジェスチャー、言葉、声のトーンの一貫性です。メッセージと身体言語が矛盾すると、聴衆の脳内に「認知的不協和」が生じ、メッセージ全体の信頼性が著しく損なわれます 11。例えば、「これは我々にとって途方もなく大きな機会です」と言いながら、指先で小さな円を描くようなジェスチャーをしてはいけません。言葉が示すスケール感と、身体が示すスケール感を完全に一致させることが不可欠です。

避けるべき落とし穴

意図的なジェスチャーをマスターする過程で、無意識のネガティブな信号を送らないよう注意が必要です。

- 防御的な姿勢:腕を組む、ポケットに手を入れるといった姿勢は、心を閉ざしている、あるいは自信がないという印象を与えます 19。

- 自己接触行動(自己アダプター):顔や髪を触る、服を直すといった無意識の動きは、不安の表れと見なされ、聴衆の集中力を削ぎます 21。

- 一貫性のない表情:言葉の内容と表情が一致していないと、聴衆を混乱させ、話し手の信頼性を傷つけます 19。

これらの動きを避け、意図的なジェスチャーを用いることで、プレゼンターはより強力で説得力のあるメッセージを伝えることができます。

第6章:デジタルの壁:バーチャルステージでジェスチャーを適応させる

現代のプレゼンテーションは、オンライン会議システムを通じて行われることが急増しました。このバーチャルな環境は、非言語コミュニケーションにとって特有の課題を突きつけると同時に、その重要性をかつてないほど高めています。

バーチャル・コミュニケーションの欠陥

オンライン会議がなぜ対面よりも疲れやすく、つながりを感じにくいのでしょうか。その主な原因は、私たちが無意識に頼っている膨大な非言語的情報の欠落にあります 25。画面越しのコミュニケーションでは、身体全体の姿勢、微妙な視線の動き、空間の共有といった情報が失われます。これにより、信頼関係の構築が困難になり、誤解が生じやすくなります。結果として、参加者は失われた情報を補うために過剰な認知エネルギーを消費し、精神的な疲労を感じるのです 25。

このデジタル環境において、話し手のジェスチャーの役割は変化します。それは単に内容を説明するためのツールではなく、画面の向こう側にいる聴衆に対して「私はここにいる、生身の人間だ」と伝え、心理的な距離を縮めるための極めて重要な手段となります。バーチャルなプレゼンテーションにおけるジェスチャーの主目的は、「部屋を支配する」ことから、「共在感(co-presence)を創出する」ことへと移行するのです。

バーチャル・プレゼンターのための実践戦略

このデジタルの壁を乗り越えるための具体的な戦略は以下の通りです。

- フレームをマスターする:ジェスチャーは、カメラのフレーム内に収まっていなければ意味がありません。オンラインでは、前章で述べた「ストライクゾーン」がさらに限定されることを意識し、胸から上の領域で、明確に見えるようにジェスチャーを行う必要があります 19。

- アイコンタクトをシミュレートする:聴衆とのつながりを生む上で最も重要な技術の一つが、画面上の相手の顔ではなく、カメラのレンズを直接見ることです 2。これは直感に反する行為ですが、聴衆側からは直接自分に語りかけられているように感じられ、強いエンゲージメントを生み出します。

- 「手のひら」の力:信頼関係が構築しにくいバーチャルな媒体において、開いた手のひらをカメラに見せることは、特に強力な効果を持ちます。これは「武器を持っていない」「隠し事はない」という、人間の原始的な信頼のシグナルであり、意図的に使うことで、心理的な安全性を醸成することができます 1。

- 明確さを意識した表現:オンラインでは微細なニュアンスが伝わりにくいため、表情(笑顔や驚いた時の眉の動き)や頷きは、対面時よりも少しだけ大きく、意図的に行う必要があります 29。これにより、感情や反応が明確に伝わり、コミュニケーションの解像度が高まります。

これらの戦略は、テクノロジーによって失われた人間的なつながりを、意図的な非言語コミュニケーションによって取り戻すための試みです。バーチャル環境では、すべてのジェスチャーが、心理的な隔たりを埋めるための架け橋としての役割を担うのです。

結論:思考の言語としてのジェスチャー

本記事を通じて明らかにしてきましたように、ジェスチャーはプレゼンテーションにおける単なる装飾ではありません。それは、私たちの認知の根幹に深く織り込まれた、思考そのものの言語です。身体化認知の理論は、私たちの身体的な動きが思考を形成し、アクセスするプロセスに不可欠であることを示しています。ジェスチャーは、話し手自身の認知負荷を軽減し、思考をリアルタイムで整理するのを助けます。同時に、聴衆に対しては、理解を深め、記憶を促し、話し手の自信や知性といった印象を強力に形成します。

これらの科学的知見に基づいたジェスチャーの技術を習得することは、「自分を偽る」ことや「演技をする」こととは根本的に異なります。それは、より明瞭で、自信に満ち、説得力のあるコミュニケーターになるための、意識的かつ科学的な手法です。無意識の癖を、目的を持った表現へと昇華させるプロセスなのです。

この長い探求の旅を終えるにあたり、最後に行動への呼びかけをします。次回のプレゼンテーションで、まずは一つか二つ、本記事で学んだ意図的なジェスチャーを試してみてください。例えば、重要なポイントを三つ挙げる際に指を立てること、あるいは、大きなビジョンを語る際に両手を広げてみることです。その小さな一歩が、無意識の習慣から意識的な熟達へと至る、大きな変化の始まりとなるでしょう。手は、言葉以上に雄弁に語ることができます。その力を解き放つとき、あなたのプレゼンテーションは、かつてないレベルへと到達するはずです。

引用文献

- 17 Body Language Presentation Cues to Use in Your Next Speech – Science of People, https://www.scienceofpeople.com/presentation-body-language/

- Chapter 12: Delivering a Speech – Communication in the Real World, https://pressbooks.nvcc.edu/cst110hurley/chapter/delivering-a-speech/

- 人工知能の分野でも注目 身体化認知のはたらきと脳内メカニズムを …, https://www.omu.ac.jp/info/research_news/entry-01795.html

- 身体化された認知:Embodied cognition – 池田光穂, https://navymule9.sakura.ne.jp/Embodied_cognition.html

- 身体と心はつながっている?「身体化された認知」について考えてみました – パソナセーフティネット, https://www.safetynet.co.jp/column/20250115/

- 行離れて知なし。身体化認知の世界|Super Human | 理学療法士/保健学博士 Ph.D. – note, https://note.com/super_human/n/n9876e065feba

- 「快適な」学習のために〜認知負荷理論入門|教育のスゴい論文 – note, https://note.com/sugo_ron/n/na8d0916b1f55

- 【世界で話題のノート術】脳が整い、思考力が高まる「手書きの効能」ベスト3, https://diamond.jp/articles/-/310622

- パソコンでの思考 vs 手書きでの思考|つぼた – note, https://note.com/spot_tsubota/n/n3ff6488424a0

- なぜ“書く”と頭が整理されるのか? 音声入力では得られない3つの効果 – note, https://note.com/festival_ed8790/n/n70128b336388

- プレゼン・商談で差がつく「ジェスチャー」とは – 株式会社MOVED, https://www.moved.co.jp/news/gesture-presentation/

- 話し手の非言語的行動が「話の上手さ」認知に与える 影響 : 発話に伴うジェスチャーに注目して – 大阪大学学術情報庫OUKA, https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/4581/jjisp01_133.pdf

- ジェスチャーを効果的にする10のトレーニング方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネス, https://www.direct-commu.com/chie/business/gesture/

- プレゼンが劇的に伝わりやすくなるジェスチャーの基本 | THE OWNER, https://the-owner.jp/archives/11861

- プレゼンで伝わる人になる「手・動作・表情」のジェスチャー術, https://nca-japan.or.jp/news/news20250614

- 仕事がうまくいく「話し方」のコツ:うまく伝え、うまく聞き出す、プレゼンや商談で差がつくワザとは?, https://sp-jp.fujifilm.com/future-clip/talk/vol8.html

- これさえやれば大丈夫!プロが教える、一歩差がつくプレゼンの話し方, https://life-and-mind.com/speech-of-presentation-12831

- 面接は身振り手振りを適切に使って制す! 好印象を残すコツを解説 | PORTキャリア, https://www.theport.jp/portcareer/article/23562/

- 非言語コミュニケーションがプレゼンテーションの成功に与える影響 – テレ玉ワーク, https://www.teleworkgekkan.org/impact-of-nonverbal-communication-on-presentation-success/

- 見せ方の配慮で、印象が変わる!「話のジェスチャー」& 「注意点」 | 話し方教室 ことばの時間, https://speech.gokoro.net/blog/technique/gesture.html

- プレゼンテーションのかなめ、ボディーランゲ―ジを極めよう | 【公式】プレ検, https://preken.jp/portal3/%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%81%A7%E8%81%B4%E3%81%8D%E6%89%8B%E3%82%92/

- 「なんか自信あるね」と言われるプレゼンテーションのノンバーバルスキル – コミュトレ, https://commu-training.jp/blog/k-nonverbal-skill/

- プレゼン、人前での身振り手振りジェスチャーのコツ方法 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=yPenxuvDBgg

- 会話やスピーチで大切な「手・動作・表情」の3つのジェスチャー – コミュニケーション研修のKEE’S, https://company.kees-net.com/column/detail26/

- Exploring the Disadvantages of Virtual Communication – CoffeePals, https://www.coffeepals.com/blog/exploring-the-disadvantages-of-virtual-communication

- Why Do Virtual Meetings Feel So Weird? | American Scientist, https://www.americanscientist.org/article/why-do-virtual-meetings-feel-so-weird

- オンラインで他者とつながる時に大事なことは?(東海大学文明研究所所長:田中彰吾) #自己と他者 異なる価値観への想像力 – 金子書房 note, https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/n55d6eb1ff0ef

- 7 Methods For Improving Communications strategy in Higher Education – VODIUM, https://vodium.com/blog/7-methods-for-improving-communication-in-higher-education

- (PDF) INVESTIGATING NONVERBAL COMMUNICATION IN ENGLISH PRESENTATIONS AT EFL CLASSROOMS – ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/391402833_INVESTIGATING_NONVERBAL_COMMUNICATION_IN_ENGLISH_PRESENTATIONS_AT_EFL_CLASSROOMS